育休制度にかかわる「健康保険法」が、令和4年(2022年)10月1日~改定されました。

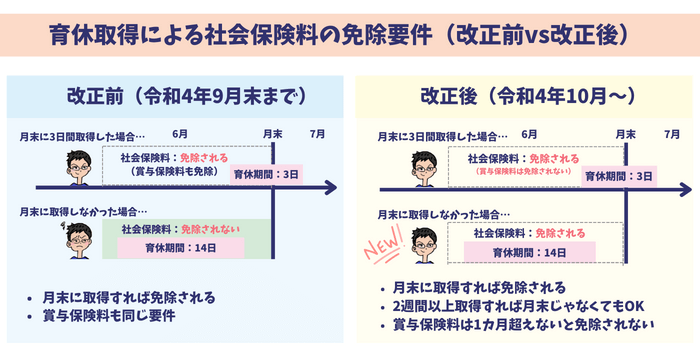

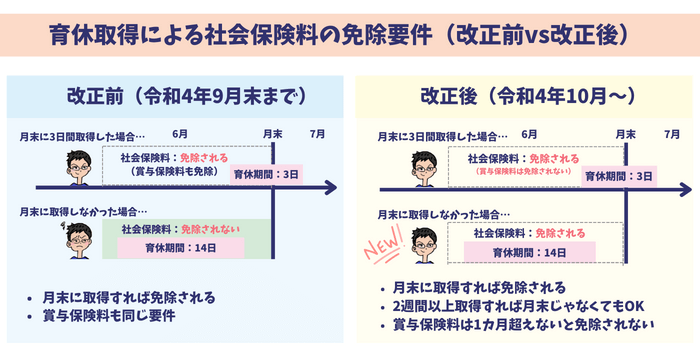

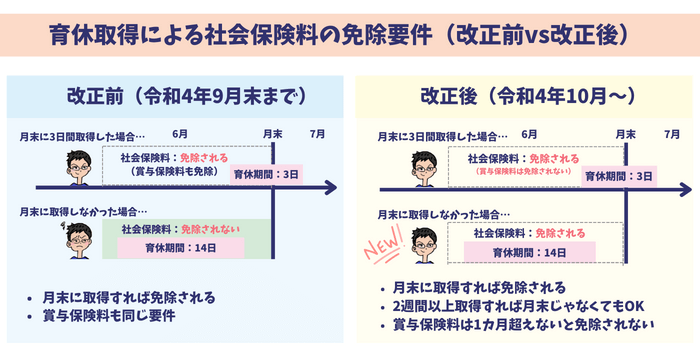

以前の健康保険法は、月末に育休を取得した場合、当月の社会保険料が全額免除されていました。

しかし、次のような課題があり、令和4年(2022年)より要件が変更されました。

上記の課題を解決するため、社会保険料免除要件は令和4年(2022年)10月から次のとおり改正されました。

改正前は、極端な話ですが月末に1日だけ取得しても社会保険料が免除されます!

月末に育休を取らなかったら、免除されないなんて不公平!!!

しかし、改正後令和4年(2022年)10月1日からは、次のとおりとなります。

2022年10月からは、月末にかからなくても2週間以上取得すればOK!

短期間の育休では賞与保険料*が免除されなくなるんだね!(*賞与保険料…賞与にかかる社会保険料)

文章だけではわかりにくいので、図を使って具体的に解説していきます!

スポンサーリンク社会保険料免除は令和4年(2022年)10月から変わりました

育休制度にかかわる「健康保険法」が、令和4年(2022年)10月1日~改定されました。

改定前と改定後を順に説明しますね!

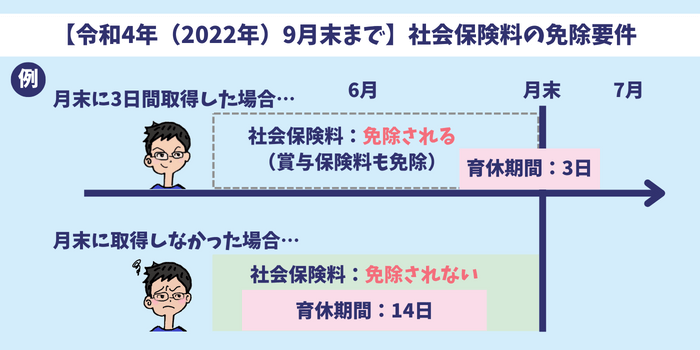

令和4年(2022年)9月末までの社会保険料免除要件

たとえば、月末時点で1日でも育休を取得している場合は、当月の保険料(賞与保険料を含む)が免除になります。

賞与を受け取っていても、月末に1日でも育休を取得すれば社会保険料が免除されました!

一方で、育休を2週間取得しても、3週間取得しても、育休期間が月末にかからなければ免除されませんでした。

- 月末時点で育休を取得していれば、当月分の社会保険料が免除される

- 月末時点で復職している場合は、当月分の社会保険料が免除されない

- 賞与にかかる保険料も同様に、月末に育休を取得していれば免除される

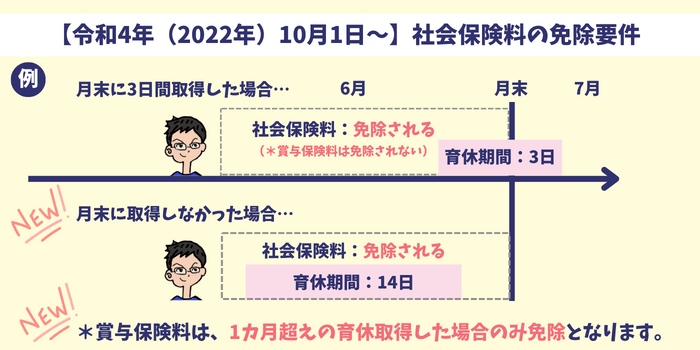

令和4年(2022年)10月1日からの社会保険料免除要件

たとえば、月末時点で3日間の育休を取得している場合は、従来通り当月の保険料は免除になります。

従来は、月末に取得しなければ当月の保険料は免除されませんでしたが、通算2週間以上の育休を取得した場合、月末に育休を取得していなくても免除されるようになりました。

一方、「賞与保険料については、1カ月を超えて育休取得した場合のみ免除」という要件がついたので、短期間の育休取得では賞与保険料は免除されません。

- 月末時点で育休を取得していれば、当月の社会保険料が免除される(変更なし)

- 月末時点で復職していても、育休取得期間が2週間以上あれば、当月分が免除される

- 賞与にかかる保険料は、1ヵ月を超えて育休を取得しなければ免除されない

長期間育休を取得する場合は、免除要件に変更なし!

1カ月以上の長期で育休を取得する場合は、従来通り、月末に取得した当月の保険料が免除されます。

スポンサーリンク免除されても大丈夫?社会保険料のよくある疑問と注意事項

社会保険料は、自分がどこかに振り込んだりするわけではないので、普段あまり意識されないかもしれません。

そこで、社会保険料のよくある疑問をわかりやすく簡単に説明します!

そもそも社会保険とは何?保険料はどのくらいかかるの?

社会保険とは、次5つの総称で、社会保険料は社会保険にかかる費用です。

- 健康保険

- 厚生年金・国民年金

- 介護保険

- 雇用保険

- 労災保険

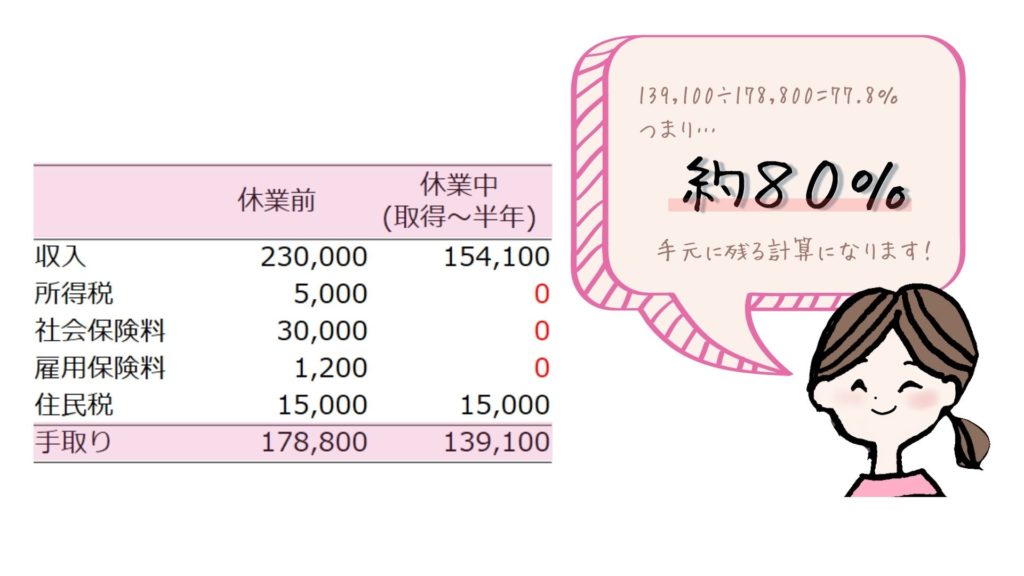

社会保険料は、年齢などによっても変わりますが、ざっくり収入が23万円の場合、約3万円くらいお給料から自動的に支払いをしています。

社会保険料って、結構大きいですよね…。

育休中はこれらの社会保険料が免除になります。

さらに育休中にもらえる「育児休業給付金」について、国税庁ホームページにも

「育児休業手当金」については、いずれも非課税所得であり、所得税は課されません。

参照:国税庁HP

と書かれている通り、「所得税」もかかりません。

したがって、育休中にはお給料の80%くらいが手元に残る計算になります。

育休中にもらえるお金については、こちらの記事【育休手当はいくら?「育児休業給付金」がもらえる人・もらえない人】でくわしく解説していますので、あわせてお読みください。

社会保険料が免除されたら、将来受け取れる年金が減ってしまうの?

日本年金機構のホームページには、下記の通り記載されています。

免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

引用:日本年金機構

つまり、免除された期間も保険料を払っていたとみなして計算してもらえるので、将来受け取る年金額は減額しません。

「免除」は「払わなくて大丈夫だよ」っていう意味だからね

将来受け取る年金額は減らないのに、保険料免除はありがたすぎるね!

月末が休日の時はどうなるの?育休って休日も取得できるの?

育児休業は、働く義務のない休日に取得できません。

したがって、月末が日曜日などの休日には取得できませんので、ご注意ください。

賞与保険料を免除したい場合はどうしたらいいの?

令和4年(2022年)10月1日以降に育休を取得する場合、賞与保険料も免除するには、1カ月を超えて育休を取得しなければなりません。

令和4年10月以降「ボーナスにかかる保険料は、月末だけ1日でも取得すれば免除」という裏ワザは使えなくなるね

有給と育休はちがう!同じ日数を休んでも、社会保険料は免除されない

同じ日数休んだとしても「有給扱い」で休んだ場合は、社会保険料は免除されません。

育休を取得する場合、社会保険が免除されますので、有給ではなく育休を取得しましょう。

同じ日数を休んでも「有給」と「育休」では違うから注意!

まとめ:賞与保険料の免除をしたい場合1カ月以上取得する

令和4年(2022年)10月から改定された社会保険料免除の要件は次のとおりです。

- 月末時点で育休を取得していれば、当月の社会保険料が免除される(変更なし)

- 月末時点で復職していても、育休取得期間が2週間以上あれば、当月分が免除される

- 賞与にかかる保険料は、1ヵ月を超えて育休を取得しなければ免除されない

月末が忙しい人でも、2週間以上の育休を取得すれば当月の社会保険料が免除になるのはうれしいですね!

その他、育児休業に関する法律「労働基準法」や「育児・介護休業法」も令和4年(2022年)10月に改定されした。

改定ポイントは、こちらの記事【どうなる?育休制度 産後パパ育休ってなぁ~に?】でくわしく解説していますので、あわせてお読みください。

最近 Twitterをはじめました♪

ブログよりも早く、お得で役立つ情報を発信中です! ぜひフォローお願いします☆

私にピッタリ!